El segmento de Osa de la zona de subducción de América Central ha causado 3 tsunamis de los que se tenga noticia, y tiene potencial para generar más.

“El primer tsunami del que sabemos fue en el siglo XIX, pero las poblaciones indígenas de la zona no construyen sus casas cerca del mar porque saben que existe la amenaza de tsunami”, expicó Silvia Chacón, cooridnadora del Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional (Sinamot-UNA).

De acuerdo con la especialista, “en 1854 un sismo Ms 7.3 ocurrió en la Península de Osa y probablemente causó un deslizamiento, ambos causaron un tsunami que destruyó el pueblo Golfo Dulce, pero no se tiene estimación de los daños ni de personas heridas o fallecidas. Ese pueblo estaba localizado en la costa oeste del Golfo Dulce pero no se conoce su localización exacta, aunque se sabe que después del tsunami fue reconstruido un poco al oeste y bautizado como Santo Domingo y posteriormente fue de nuevo relocalizado por otro sismo y se convirtió en Puerto Jiménez”.

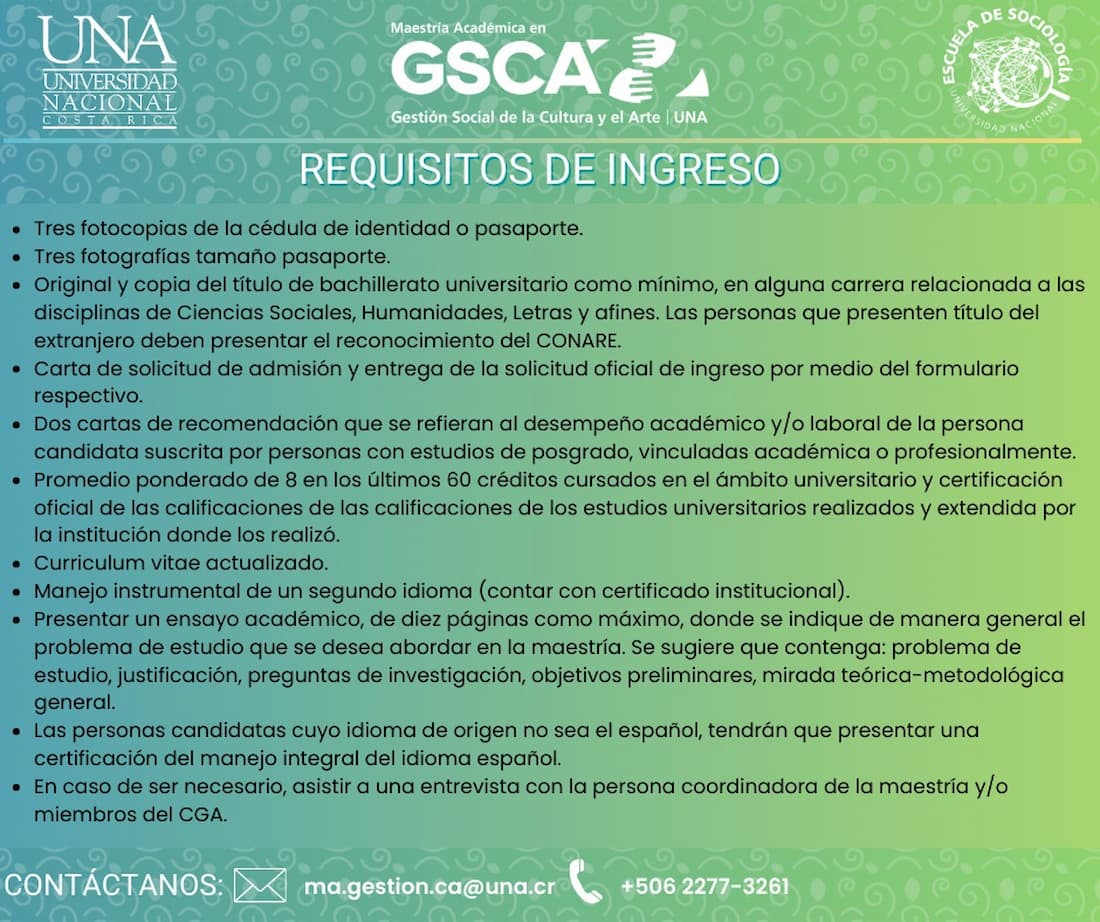

El segundo tsunami del que se tiene registro, fue provocado por el sismo Mw 7.3 del 5 de diciembre de 1941. “Este tsunami se registró en el mareógrafo de Puntarenas con una altura de 21 cm, y fue observado por testigos en 8 lugares del Pacífico, según lo reportaron los periódicos de la época”. El mareógrafo de Puntarenas había sido instalado ese año y era el primero que se instalaba en el Pacífico del país, después de haber instalado uno en Limón el año anterior.

Registro del tsunami de Osa del 5 de diciembre de 1941 en el mareógrafo de Puntarenas.

En Guarumal y Puerto Jiménez se reportó un fuerte oleaje después del sismo. En Parrita el río invadió una amplia zona y se cree que causó daños en algunas fincas. En Dominical, se reportó que “por dos veces seguidas subió el agua a una altura extraordinaria”.

En Puerto Cortés el tsunami trepó por el río, en el periódico El Diario de Costa Rica se reportó que el río Balzar “hizo una creciente sin haber lluvias y corrió en sentido contrario”. “Ciudad Cortés está localizada a 11 km de la costa en línea recta y a 15 km medidos a lo largo del río. Es una distancia importante, pero esto suele suceder con los tsunamis, especialmente porque en ese momento la marea estaba subiendo”, explicó Chacón.

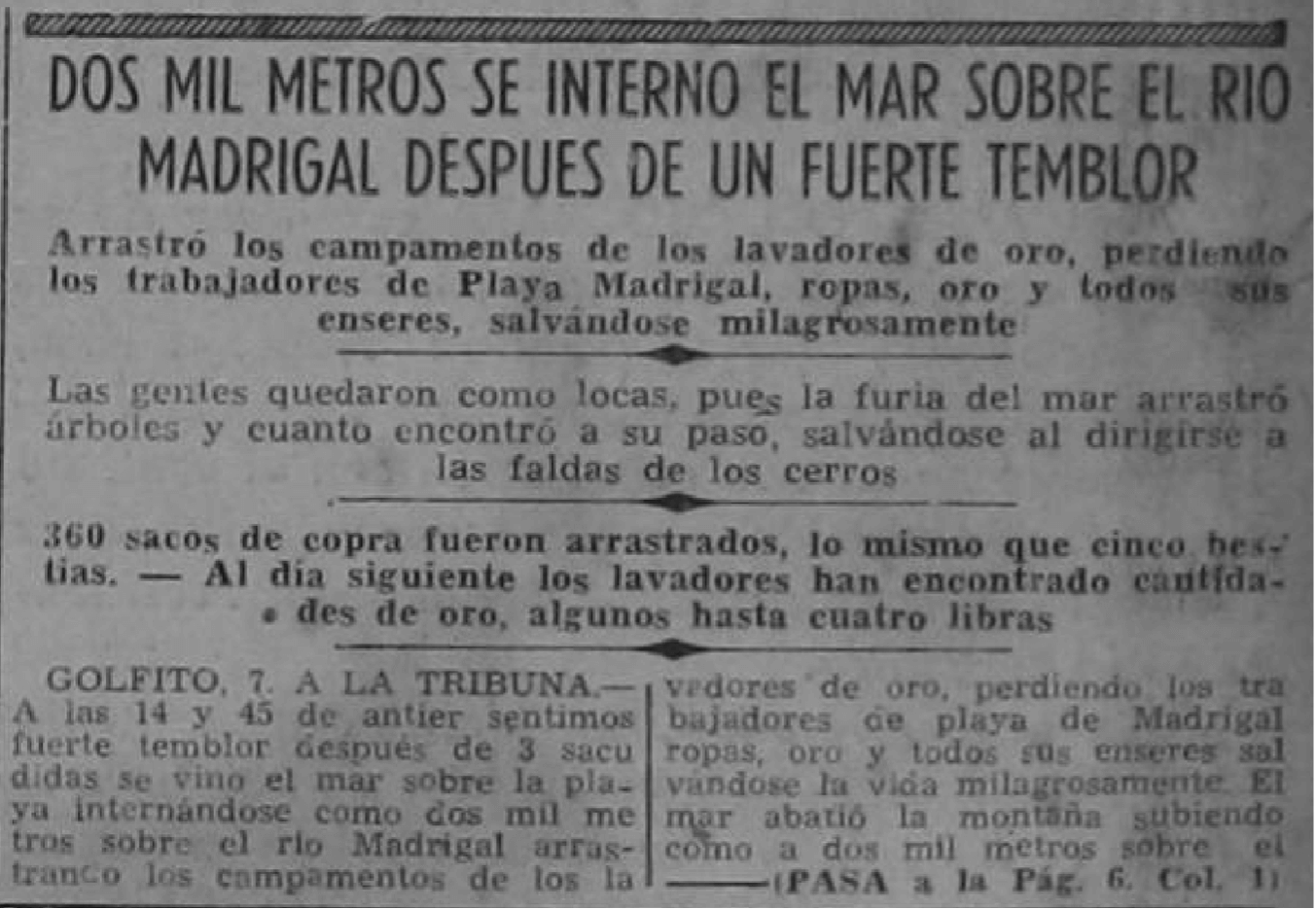

En la Península de Osa todavía no existía el Parque Nacional Corcovado, y los periódicos de la época reportaron que el mar se internó como 2 km sobre el río Madrigal, arrastrando árboles y destruyendo los campamentos de los lavadores de oro, quienes salvaron la vida de milagro subiendo a los cerros. El Comisariato Sal Si Puedes fue destruido y murieron varias bestias de carga y animales. En un punto cercano llamado río Claro, 360 sacos de pulpa seca de coco fueron arrastrados por el mar en la inundación y en La Chancha fallecieron cinco bestías cargadas de mercadería que iban para Madrigal.

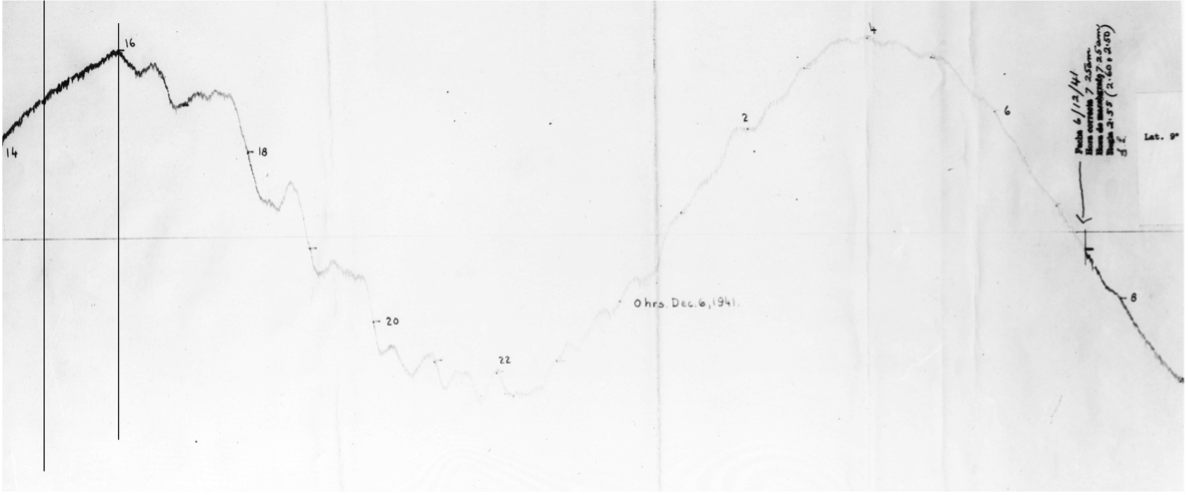

Portada del periódico La Tribuna del 9 de diciembre de 1941.

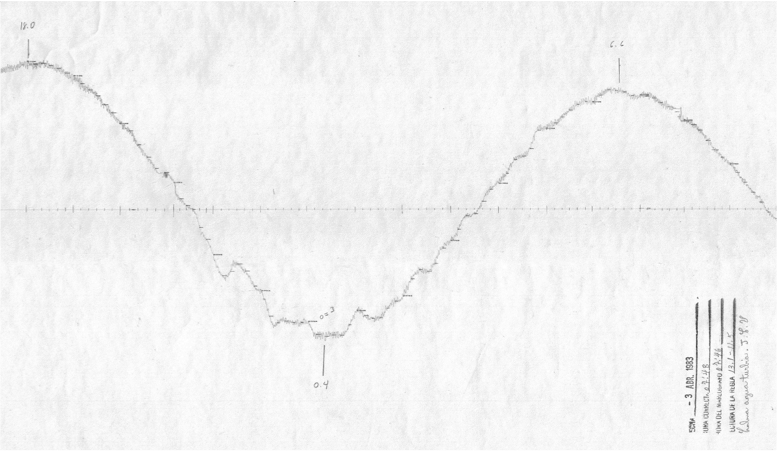

Finalmente, el conocido como el “terremoto del Sábado Santo”, ocurrió el 2 de abril de 1983. Con una Mw 7.5 cerró el último ciclo sísmico del segmento de Osa y causó también un tsunami. “Este tsunami se registró en el mareógrafo de Quepos con una altura máxima de 13 cm. En Puerto Jiménez se reportó que el mar se retiró y luego regresó a su nivel normal. Y sabemos de algunos potreros que se inundaron en el cantón de Osa, aunque no sabemos su localización exacta”.

Registro del tsunami de Osa de 1983 en el mareógrafo de Quepos.

Según la especialista, “saber la historia de los tsunamis es importante para darnos una idea de lo que puede pasar en el futuro, especialmente en los segmentos que tienen comportamientos cíclicos bien definidos, como es el caso de Osa y Nicoya. Sin embargo, la historia de nuestro país es corta ya que muy poco de ella se ha preservado de antes de la llegada de los europeos, y después de eso nuestras costas han estado tradicionalmente poco pobladas”.

Chacón destacó que esta es la razón por la que siempre hay que prepararse ante un tsunami. “Inmediatamente después de un sismo fuerte se debe ir hacia zonas altas, de por lo menos 5 metros sobre el nivel del mar o alejarse por lo menos 2 km de la costa. También es recomendable no estar cerca de ríos en zonas costeras, ya que los tsunamis pueden subir distancias largas sobre los ríos, como sucedió en Ciudad Cortés en 1941. Una vez que se está en zonas seguras, se debe buscar información oficial de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y del Programa Sinamot de la Universidad Nacional” detalló la investigadora.

Si quiere saber más sobre los tsunamis ocurridos en Costa Rica, puede consultar el libro Catálogo de Tsunamis en Costa Rica: 1746 a 2021, Editorial EUNA (https://www.euna.una.ac.cr/index.php/EUNA/catalog/book/330). Si desea encontrar más herramientas para prepararse ante tsunamis puede consultar el sitio web del SINAMOT www.tsunami.una.ac.cr